OKR简介

一、OKR的起源与发展

OKR(Objectives and Key Results)即目标与关键成果法,其起源可以追溯到20世纪中叶。

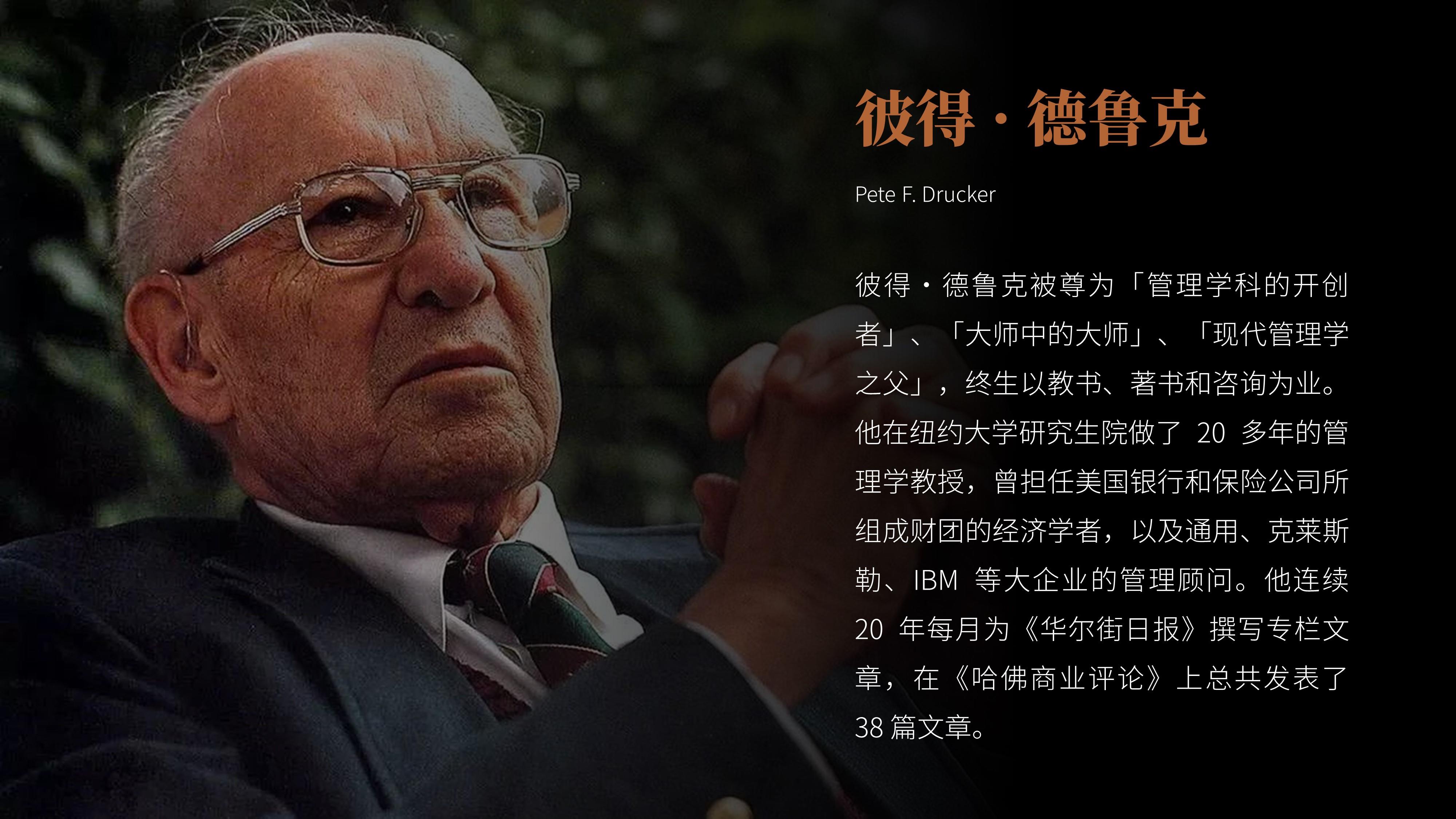

1954年,彼得·德鲁克在《管理的实践》一书中提出了“目标管理”(MBO - Management By Objectives)的概念,强调组织中的各级管理人员应通过明确目标并围绕目标开展工作,自我控制和自我管理以提高工作效率和成果。这一理念为OKR的产生奠定了重要的思想基础。

1954年,彼得·德鲁克在《管理的实践》一书中提出了“目标管理”(MBO - Management By Objectives)的概念,强调组织中的各级管理人员应通过明确目标并围绕目标开展工作,自我控制和自我管理以提高工作效率和成果。这一理念为OKR的产生奠定了重要的思想基础。

到了20世纪70年代,英特尔公司的安迪·葛洛夫对目标管理进行了创新和发展,正式创立了OKR方法。在英特尔公司面临激烈的市场竞争和快速技术变革的背景下,OKR帮助英特尔聚焦核心目标,协调团队行动,有效地推动了公司在半导体领域的持续进步和创新。

随着时间的推移,OKR逐渐被其他企业所知晓和采用。在互联网时代,谷歌公司成为了OKR的成功实践者和推广者。谷歌创始人拉里·佩奇和谢尔盖·布林在公司早期就引入了OKR,并将其融入到公司的创新文化和项目管理流程中。谷歌的高速发展和众多创新成果使得OKR在科技行业乃至全球企业管理领域备受关注,越来越多的企业开始学习和借鉴谷歌的OKR实践经验,OKR也在不断地适应不同行业、不同规模企业的需求而持续演进和完善。

二、OKR在项目管理中的运用

1. 目标设定

在项目管理的初始阶段,通过OKR设定清晰、明确且具有挑战性的目标(Objectives)。目标应该是简洁、鼓舞人心且能够为整个项目团队提供明确的方向指引,让团队成员清楚地知道项目最终要达成的成果是什么。

2. 关键结果确定

针对设定的目标,确定可衡量的关键结果(Key Results)。这些关键结果是衡量目标是否达成的重要指标。关键结果必须是具体、可量化、有时限的,它们为项目团队提供了明确的工作导向和评估标准,团队成员能够根据关键结果来分解任务和制定工作计划。

3. 任务分解与执行

基于关键结果,项目团队将工作任务进行分解。每个关键结果都可以对应多个具体的任务或工作步骤。团队成员明确各自的任务职责,并按照计划开展工作。在执行过程中,OKR强调透明和公开,团队成员可以随时查看项目的目标、关键结果以及其他成员的任务进展情况,这有助于促进团队协作和信息共享,及时发现问题并调整工作策略。

4. 定期评估与反馈

在项目执行过程中,定期(通常是每周或每月)对OKR的进展进行评估。通过对比实际完成情况与关键结果的设定标准,了解项目是否在朝着目标前进。同时,鼓励团队成员提供反馈,分享在工作过程中遇到的困难、发现的新机会或者对OKR本身的调整建议,以便不断优化项目管理流程和提高项目成功的概率。

5. 项目调整与优化

根据评估和反馈结果,如果发现项目目标或关键结果设定不合理,或者由于外部环境变化(如技术难题突破等)导致原有的OKR不再适用,项目团队可以及时对OKR进行调整和优化。同时修改关键结果和任务计划,确保项目始终与实际情况相适应,保持项目的灵活性和适应性,提高项目最终成功交付的可能性。

三、OKR与项目周例会相结合

在建筑行业的工地项目管理中,面临着众多复杂的任务、严格的工期要求、多元的人员构成以及多变的外部环境。将 OKR(Objectives and Key Results)与项目周例会有效结合,能够显著提升工地项目管理的效率、质量与可控性。

1、OKR 为工地项目周例会明确核心议题

在启动阶段,依据项目的整体规划、业主期望以及建筑规范等设定 OKR。例如,一个高层住宅建筑项目的目标(Objectives)可能是 “在预定工期内高质量完成建筑主体结构施工,确保建筑结构安全达到行业最高标准,同时控制成本在预算范围内并实现施工现场零重大安全事故”。围绕这一目标确定的关键结果(Key Results)包括 “每月按照施工进度计划完成相应楼层的混凝土浇筑与钢结构搭建,施工质量验收合格率达到 95% 以上”“通过优化材料采购流程与施工工艺,将成本控制在预算的正负 5% 以内”“每周开展全面安全检查,安全隐患整改率达到 100%” 等。 这些 OKR 为项目周例会提供了清晰的核心议题框架。在周例会上,项目经理首先回顾项目的总体 OKR,然后各施工班组、技术部门、安全管理部门等围绕相关关键结果汇报工作进展。例如,混凝土浇筑班组汇报本周完成的浇筑量、是否达到预定楼层高度、浇筑过程中遇到的技术问题(如混凝土坍落度控制、振捣密实度情况)以及这些问题对关键结果 “每月按照施工进度计划完成相应楼层的混凝土浇筑与钢结构搭建,施工质量验收合格率达到 95% 以上” 的影响。技术部门则可以针对施工质量问题提出解决方案,并汇报在优化施工工艺以控制成本方面的研究进展,如新型模板材料的试用效果分析,这与 “通过优化材料采购流程与施工工艺,将成本控制在预算的正负 5% 以内” 的关键结果紧密相关。安全管理部门详细说明本周安全检查中发现的隐患类型、数量,以及整改情况,确保 “每周开展全面安全检查,安全隐患整改率达到 100%” 这一关键结果的达成。

2、项目周例会推动 OKR 在工地项目中的动态调整

项目周例会定期对 OKR 的执行情况进行全面审视。在每周的会议中,各部门和班组不仅汇报工作成果,更重要的是反馈在执行过程中遇到的内外部变化因素。例如,在基础施工阶段,若遇到地下复杂地质条件(如溶洞、坚硬岩石层等),这可能影响到 “每月按照施工进度计划完成相应楼层的混凝土浇筑与钢结构搭建” 的关键结果。在周例会上,地质勘探部门详细汇报地质情况,施工班组提出施工难度增加导致的进度延迟预估,项目团队共同商讨应对策略。 可能的调整措施包括重新评估施工方法,如增加爆破作业或采用特殊的钻孔灌注桩技术,同时相应地调整施工进度计划与资源分配。这就需要对 OKR 中的关键结果进行动态调整,如将受地质影响部分的施工进度关键结果的时间节点合理延后,并补充针对地质问题解决的相关质量验收标准,如溶洞处理后的地基承载力检测标准等。又如,若建筑材料市场价格出现大幅波动,采购部门在周例会上提出成本控制面临的挑战,项目团队可能会考虑调整材料采购渠道或寻找替代材料,进而修改 “通过优化材料采购流程与施工工艺,将成本控制在预算的正负 5% 以内” 的关键结果衡量方式,如增加可接受的材料价格波动范围但同时强化施工工艺优化的降本要求。

3、促进工地项目团队协作与信息共享

工地项目涉及众多专业工种与部门,OKR 与周例会的结合有助于打破信息孤岛,加强团队协作。在周例会上,各部门依据 OKR 进行信息交流。例如,设计部门根据 “确保建筑结构安全达到行业最高标准” 的目标,向施工部门详细解读设计图纸中的结构关键节点要求、抗震设计理念等,施工部门则反馈在实际施工中对设计的理解与疑问,双方共同探讨如何在施工过程中更好地实现结构安全目标,避免因设计与施工脱节导致的安全隐患与返工问题。 同时,不同施工班组之间也通过周例会进行协作沟通。比如,架子工班组与混凝土浇筑班组在周例会上协调作业顺序与安全防护措施。架子工班组汇报脚手架搭建进度与稳定性保障措施,为混凝土浇筑班组提供安全的作业平台;混凝土浇筑班组则告知浇筑计划与对脚手架局部加固的需求,确保双方工作的无缝衔接,这有助于实现 “每月按照施工进度计划完成相应楼层的混凝土浇筑与钢结构搭建,施工质量验收合格率达到 95% 以上” 的关键结果。此外,后勤保障部门在周例会上根据各施工班组和部门的需求反馈,合理安排物资供应、设备维护与人员餐饮住宿等后勤服务,为整个工地项目的顺利推进提供有力支持。

4、强化项目的目标管理与风险防控意识

通过每周的 OKR 回顾与周例会讨论,工地项目团队成员逐渐形成强烈的目标管理意识。从一线施工人员到项目经理,每个人都清楚认识到自己的工作与项目总体目标的紧密联系。例如,钢筋工在绑扎钢筋时,会依据 “确保建筑结构安全达到行业最高标准” 的目标,严格按照设计规范控制钢筋的间距、数量与锚固长度,因为他们知道这些细节直接影响到整个建筑的结构性能,进而影响关键结果的达成。 同时,周例会中的风险讨论环节有助于提升工地项目的风险防控能力。在会议中,各部门和班组对可能影响 OKR 达成的风险因素进行全面排查与评估。如在雨季来临前,防水施工班组与气象部门沟通后在周例会上提出降雨增多可能影响防水工程施工质量与进度的风险。项目团队据此制定应急预案,如提前储备防水材料、搭建防雨棚、调整施工顺序先进行室内作业等,将风险对 “施工质量验收合格率达到 95% 以上” 和施工进度相关关键结果的影响降到最低。这种基于 OKR 与周例会的风险防控机制能够有效应对工地项目中的各类不确定性因素,保障项目的顺利推进。